분청사기란 청자 소지에 분화장을 했는지 안 했는지 여부에 따라 의미가 달라집니다. 고려 말에 상감청자가 쇠퇴하고 분청사기(분청자)가 탄생되는 시기입니다. '분장회 청사기'의 줄임말이며, 청자와 같이 회흑색 소지 위에 백토로 화장하고, 청자 유류의 유약을 바른 사기를 말합니다. 분청사기는 쇠퇴한 상감청자에서 제작이 시작되어, 여러 가지 장식 기법에 따라 발전하여 왔습니다. 장식 기법은 다양한 백토 분장에 따라 표현되고, 기법의 종류는 다음과 같습니다.

분청사기 장식 기법 종류

인화문

인화문은 고려 상감 기술이 이어지는 장식 기법 중에 하나라고 볼 수 있습니다. 다양한 문양을 가진 도장을 파서 기물 표면에 찍어 백토를 감입하는 기법입니다. 많이 사용하는 문양은 국화문, 연판문, 우점문 등이 있습니다. 우점문은 인화문의 대표적인 문양이라고 볼 수 있습니다. 문양은 점들이 일렬로 반복되어 모아져 빗방울이 내리는 듯한 형상을 가진 무늬를 가지고 있습니다. 인화문은 세종과 세조(1455-1468) 시기에 유행하고, 영남지방에서 더욱 발달하였습니다.

제작 방법은 반건조된 기물 표면에 문양 도장을 찍고, 백화장토가 문양에 스며들도록 2-3회 메꾸어 줍니다. 감입된 백화장토가 꾸덕하게 건조가 되면 도구 칼을 이용해 문양 위의 화장토를 천천히 긁어줍니다. 찍은 문양이 끊어지지 않을 정도로 선명하게 나타나도록 긁어주어 완성합니다.

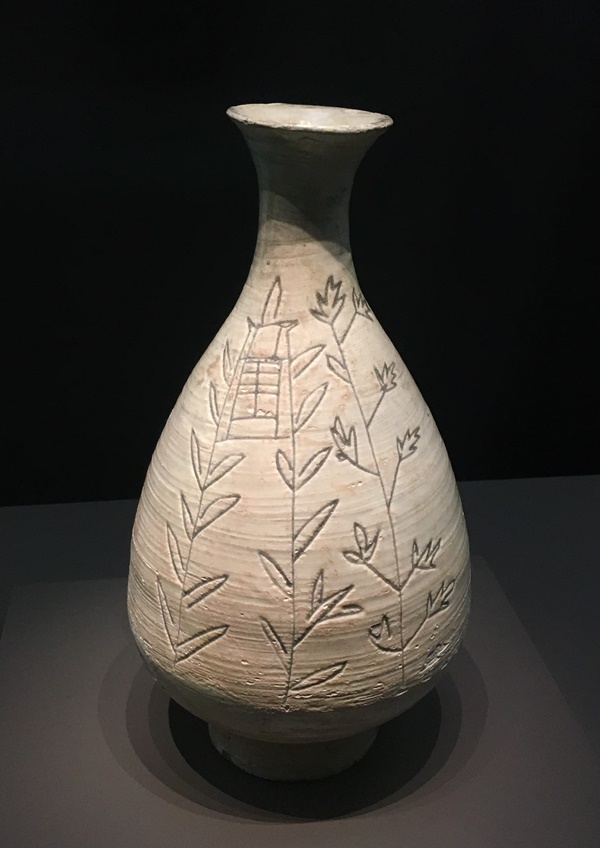

조화(선각) 문. 박지문

조화문과 박지문의 장식 기법은 기물 전체에 백토로 분장을 하고 선으로 시문 하고, 선만 나타내어 긁는 방법은 조화문이고, 면으로 긁어내는 것이 박지문입니다. 두 가지 방법 모두 태토 색과 백색 문양의 선명한 대조를 이루게 됩니다. 조화 문과 박지문은 15세기 후반에 고흥, 광주, 부안 등지의 전라도 지방에서 많이 제작되었습니다.

덤벙. 귀얄문

덤벙과 귀얄문은 왕실의 백자를 닮아가고 사용하고 싶은 마음에서 나온 기법이라고 할 수 있습니다. 덤벙 기법은 기물을 백토 물에 담가 백토 물의 두께가 일정하게 입혀지는 기법입니다.

귀얄문은 굵고 거친 붓을 이용해 기면에 백토를 바르고 빠르게 붓질을 하거나, 붓에 백토 물을 적셔 기물을 빠르게 회전시켜 바르는 장식 기법입니다. 붓놀림의 속도에 따라 역동적이고 자유로움 속의 정돈된 붓질의 표현이 회화적인 미감으로 더해집니다.

덤벙과 귀얄문은 백토 물의 두께와 투명도에 따라 백자와 같은 느낌을 주어 백자와 구별하기 어렵습니다. 이는 왕실의 백자를 닮고 사용하고 싶은 마음에서 나온 백토만으로 장식한 표현기법입니다. 덤벙과 귀얄 기법은 찻잔이 그릇 중에 제일 많이 사용되고 제작되었습니다. 15세기 후반-16세기 전반에 주로 제작되었습니다.

철화문

철분이 많이 함유된 태토 표면에 백토를 바르고, 산화철(적갈색) 안료로 문양을 그려주는 장식기법입니다. 이 기법은 계룡산이라는 지역적 특성이 보입니다. 이는 계룡산 갑사, 동학사 주변의 가마터에서 제작되었고, 발견되었습니다. 또한, 소량은 전라도 지방에서도 제작되었습니다.

사기와 자기의 개념

결론적으로는 사기와 자기는 같은 의미를 가진 용어입니다. 예로부터 우리나라에서 사토沙土는 자토라 불렸으며, 돌가루로 만든 흙을 의미합니다. 사기 밥그릇, 자기와 사기를 굽는 곳을 사귀소라고 표현할 만큼 널리 사용되었음을 알 수 있습니다. 「조선왕조실록」에 보면 백 사기라는 용어가 등장하고, 고려사에는 청사기라는 말이 표현되듯이 사기라는 말은 널리 사용한 것을 기록으로 알 수 있습니다.

청자를 청사기, 백자를 백사기라고 표현하듯이 사기와 자기는 수직 관계가 아닌 동등한 위치인 같은 개념입니다. 청사기는 청자, 백사기는 백자, 분청사기는 분청자라고 하듯이 모두 같은 의미이지만, 분청사기는 옛 문헌에는 전혀 표현된 기록이 없습니다. 조선 세종 때 분청사기를 전국에 만드는 곳은 백여 곳이 있었지만, 사기소가 아닌 자기소라고 불렸던 기록이 남아 있습니다.

'도자기 수업' 카테고리의 다른 글

| 질그릇 그리고 도기와 토기 (0) | 2022.11.19 |

|---|---|

| 잭슨 폴록의 액션 페인팅으로 도자기 장식하기 (0) | 2022.11.15 |

| 분청 편병은 시간을 뛰어넘는 과학입니다. (1) | 2022.11.08 |

| 속파기 성형으로 도자기 합 만들기 (분청기법) (0) | 2022.11.04 |

| 쁘띠쁘띠 화병 만들기 (1) | 2022.11.01 |